令和7年度共通テスト:試作問題『英語』を解いてみたので個人的な感想など

2024年度『共通テスト英語』:実際に解いてなぜ時間が足りないかを考える

(DEEY─)共通テストまでほぼ1ヶ月の2024年12月19日。直前対策を考える時期。

ということで改めて過去問、その前に─

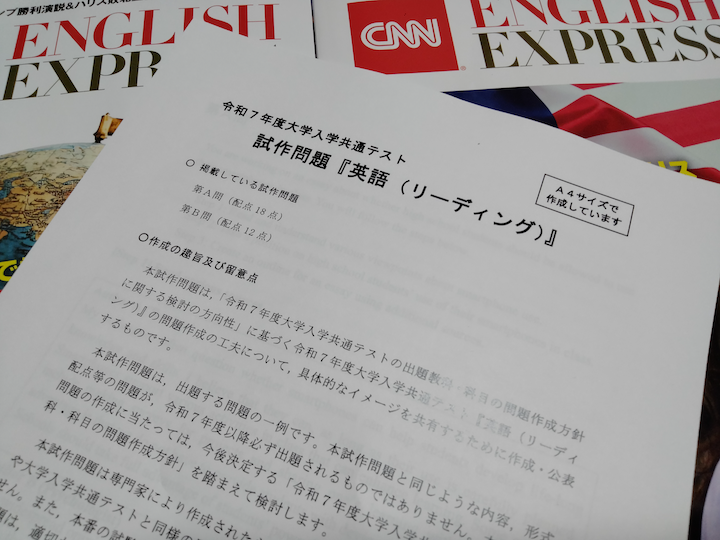

大学入試センター自らが作ってくれた『令和7年度に向けた試作問題』があるので、まずはそれを確認しつつ解いてみた。

今回はその感想を少し。以下のリンクで概要と試作問題が見れるので目を通してほしい。

で「要はどういう方向?」かといえば、

1:読んで探して考えてまめる能力

2:要は何が言いたいかを推測する能力

3:アウトプット(書く)能力

という感じ。1と2は、まあ別に昨年度までの問題もそうでした。もう日本語の国語問題的なレベル。

3は新しいと思う。

あとリスニングの試作問題もあって、こっちは音声がアップされていないので、スクリプト一回だけ180WPM程度で音読し、その後に問題を解いてみた。

問題の難易度は3段階で表してみた。

A(やさしい)

B(普通)

C(難しい)

以下を読む前にぜひ実際に問題を解いて、答え合せをしてから読んでもらうと「そうそう」的に読めるかもしれない。

そして時間だけはちゃんと測っておきましょう。大事。

ちなみに昨年令和6年度(2024年)の問題を、初見でPCの画面見ながら解いたのが以下の記事。

2024年度『共通テスト英語』を解いて、なぜ時間が足りないかを考える

1)第A問(リーディング)

ひとつめの試作問題。配点は7問で18点。

全体80分の18/100で解くと仮定すると、14.4分の設定タイム。

設問数7だから、全体が去年並みの49問とすると1/7で、こっちから計算すると

80 x 1/7 = 11.4分

の設定タイム。さすがに12分未満はないか。

自分は行ったり来たりを繰り返して、14分かかって1問目を間違えた。

この第A問は、難しい方だと思った。本番でも後半の大問に相当するだろう。

状況把握して先に設問読んで、戻って本文読みつつ解くとしても、とにかく本文と設問を高速で行ったり来たりする必要があった。自分の記憶容量だと。

でもこれ本番で隣の人に「パラパラぱらぱら」やられるとうるさいだろう。

そうでもないか。みんなそうなるだろうし。

問1:「AさんとDさんが共通して言ってることは何か?」[ 1 ]

問2:「Bさんの言いたいこと(implies)は何か?」[ 2 ]

などは特に「時間かければ解けるけど…」時間かけたくない問題の典型。

時間はないので1分ちょっとで。2分過ぎたら先に行く。難易度はB-C。

[Step-2] 問3では、自分の賛成反対ポジションが決まって、それに沿った意見の人を探す問題。

ここの[ 3 ][ 4 ][ 5 ]は、まあ難易度的にはAなんだろう。

ここ3問を2分くらいで解けるなら、問1問2に戻ってすこし時間を割り当てても大丈夫かも。

[Step-3] は、早読み要旨把握とチャート読み取り問題。

これも「時間かければ解けるけど…」問題。そればっか。しかも選択肢で「あ、これ!」という明確に◯なものはない。

「うーんこれは大丈夫そう。キープ」みたいな感じで選択肢4つ全部読んで

そして「これは言ってない」「そういう意味ではない」という表現に×つけて選択肢を落として行く。

そして残ったのが正解。

[ 6 ] [ 7 ] ともに時間かければできるので、そこをいかに早く、になる。難易度はともにBくらい。

2)第B問(リーディング)

ふたつめの試作問題。配点は4問で12点。

全体80分の12/100で解くと仮定すると、80 x 12/100 = 9.6分の設定タイム。

設問数4だから、全体が去年並みの49問とすると4/49で、こっちから計算すると

80 x 4/49 = 6.5分の設定タイム。

自分は4分半で全部合ってた。

もし人より早いとしたら、それは時々中学生や高校生の英作文の添削をしているからかもしれない。

第A問と比較すれば、文章の内容も設問の問題レベルも容易だと思った。

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] いずれも難易度はA。前半に出てくる問題の試作なんだろう。

と思ったのだけど…

この問題に関していうと、仮に自分がエッセイを書いていて先生から添削を受ける、という体なので

「普段から英文を書く練習をしていますか?」

が問われている。なぜその文章(表現)だと赤(直し)が入るのか?

国語の作文。そこが少し新しいのだと思う。

「アウトプットの練習してくださいね。」

という出題者からのメッセージ。書くことの習熟度によって解答までの時間が変わることを狙っている。

そう言う意味では、受験生は書く練習をほとんどしていない。つまり逆にほとんどの受験生にとってはむしろ難問かもしれない。

となると、難易度はむしろCかもしれない。だとすると飛ばすべき問題。

そしてリーディングの平均点はさらに下がるかもしれない。

[ 1 ] 設問で「もう少し情報を足してください。」と言っているので、自分の主張に沿っている(1)を選ぶ。

[ 2 ] は接続詞問題。前後で対照的なことを言っているのだから in contrast になる。

[ 3 ] “Think about your clothes.” は、「このパラグラフにはマッチしない。」=>「いまいちだよ。」と言われている。

たしかに「自分の服について考えよう。」というパラグラフの冒頭主張は弱い。自分がこのパラグラフで言いたいことの趣旨は何なのかをもう少し明確に書く。

ということなので、find ways to reuse clothes を選ぶ。

[ 主張=>主張理由(原因)あるいは具体例 ]というパラグラフ構成とする。

[ 4 ] これも「doesn’t summarize your essay」と言われているけど、要は「いまいちな表現ですよ。」と言われている。

「いいものを選ぼう。」でもいいけど、言いを換えるか一言足したい。なのでここも自分の主張に沿った、”buy items that maintain their condition” を選ぶ。

3)第C問(リスニング)

3つめの試作問題はリスニング。配点は7問で15点。

自分はひとつ目間違えて6/7。

このリスニングの試作問題は去年の大問5のタイプ。聴きながらメモを取って、手元のワークシートを埋めて行くやつ。

そしてその後で関連するテーマを聴きながら図表(グラフ)の数値を読み取るパターン。去年(2024年度)の glass についての説明文問題のパターン。

リスニングの中では難しい、難易度Cのタイプ。

話としては「スカンジナビア半島の国々の幸福度が高いのはなぜか」的な聞いたことのある話。

なので去年の『ガラス用途問題』よりは内容は少し易しめかも。

こういう時事問題系は、知ってるか知らないか、聞いたことがあるかないか、は結構効いてくる。

リスニングだけではなくリーディングの速度にも。大学受験で多読が必要な理由のひとつ。

でこの問題が難しいのは “Hygge” という全く聴いたこともない、北欧のライフスタイルが出てくること。

すぐ後に意味を説明してくれるけど、この聞いたことのない音感に引っ張られると、その後の内容を聴きのがす、という意地悪パターン。

最初の問1 [ 27 ] は、今回のように一回聞いた後の記憶力だけで解くには厳しい。

… promote sustainable development …

と冒頭でいきなり答えが述べられているが。

まあでも本番では設問を頭の隅に置きながら聴いてれば、いきなり答えが述べられるので大丈夫かと。選択肢1がいきなり正解だし。

あとの問題 [ 28 ] 以降も難易度Bくらい。Cはない感じ。

いずれにしても聴きながらメモを取る能力、聴きながらグラフを読む能力が必要で。やっぱり簡単ではないと思う。

スクリプト読むと簡単なんだけど。

(以上、2024年12月)

共通テスト過去問研究 英語 リーディング/リスニング (2026年版共通テスト赤本シリーズ)

2026-大学入学共通テスト 実戦問題集 英語リーディング (駿台大学入試完全対策シリーズ)