イギリス英語になると聞き取れない:これもまた日本語の影響なのだろうか

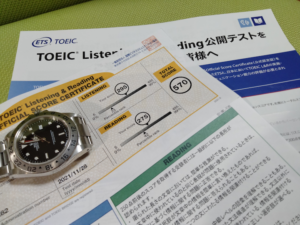

(DEEY─)TOEICのリスニングが4カ国の英語になってしばらく経ちます。・・・が、厄介な問題になりました。

話者がアメリカ人ではないリスニング問題、難しいですよね。自分もそう。

ですが実は英語の「訛り」の聞き分けも日本人は(これも)苦手だと考えられます。音素的に。言い換えると”母音+子音”的に。

つまり英語の訛りを聞き分けられない原因も日本語と考えられます。

「なぜそうなのか?」

TOEICに限らずアメリカ英語でずっと勉強してきたけれど、せっかくなら本家のイギリス英語も勉強したい。

アメリカのドラマを見ていて、オーストラリア人が話始めると途端にわからなくなるけど、なんでだろう?

今回は英語の「訛り」「方言」「抑揚」について考えたいと思います。少し込み入った話。

時間があれば以下のYouTube動画でも。イギリス人の若者が世界中の英語のアクセントのモノマネをする8分の動画。13年前の動画ですが34M回再生されています。

The English Language In 24 Accents

出だしの彼の素の喋りとその後の各国地方訛りの中では、ブリティッシュRP、アメリカ訛り、日本訛りが極端に聞き取りが楽なことに気づくと思います。

1)アメリカ英語を習ってきたので

自分達が習ってきた英語はアメリカ英語でした。学校の教科書の音声も高校入試のリスニング問題も、参考書からダウンロードできる音声も、大学の共通テストのリスニングも。英検もTOEICも。

大人になった日常生活でも。電車で聞くアナウンス、CMやテレビに出て来る欧米人の英語。

イギリス英語はどこにもないです。サッカーを現地実況で聞けばイギリス英語。イギリスドラマやハリーポッターなどの映画はイギリス英語。イギリス英語な学校に通えばイギリス英語。探せばあるという感じ。

ということでまずは自分はアメリか英語がベース(標準)になっているということが出発点。

ただその前に「アメリカ英語はちゃんと聞き取れてる?」問題があって、ここが不十分だと基礎が固まっていない状態に、訛りを聞き取る能力を乗せることになってとどっちも揺れてしまう。

なのでリスニング初中級の段階で英語の訛りに学習時間を費やすことはあまりおすすめしません。

「じゃあどこまでアメリカ英語が聞き取れて入れば十分ですか?」

「そうはいってもTOEICや共通テストでイギリス英語やオーストラリア英語が出るんですけど」

という問題もあるのが現代の意地悪なところですね。これまでは100パーセントアメリカ英語でよかったけど、これからは少しイギリス英語を聞きましょう。幸い最近はイギリス英語音声バージョン付きの英語教材があります。

ただ試験のイギリス英語は標準イギリス英語RPっぽいので、アクセントというよりはリズムに慣れればそんなに大変ではないです。

2)英国アクセントはそこまで違うのか?

日本語も訛りという意味では多彩ではないでしょうか。アメリカ人がイギリス英語の真似をしてイギリス人にやな顔されるのと、我々が大阪弁を真似て変な顔されるのは同じ構図。

東北弁は聞き取れないし、沖縄弁もわからない。でも大阪弁は単語の意味さえ同じなら聞き取れる。標準からの差分で何とかなる。ベースとなる日本語力はちゃんとしてる。当たり前的に。

同様に英語でもまずは基準となる訛り(アメリカ英語)で十分なレベルまで力をつけるのが自然な形なのでしょう。その中でイギリス訛りオーストラリア訛りに時々触れるという姿。並行だったり五分五分の重心ではない形。

そうした後に訛りを聞き始めれば、自分の脳内英語音データベースとの差分の理解で済む。ある意味お笑いを理解するのに似てる。

基準となる普通の会話を知っているからボケ(差分)が理解できる。同様に基準となる発音がわかっているから訛り(差分)も吸収できる。

3)一般的に訛りとは何だろう?

ここで改めて、方言・訛り・抑揚とは何ですか?という説明に少し時間を。

・方言(ダイアレクト)

は共通語・標準語とは異なった形で、一地方だけで使われる「語(ことば、単語)」。日本語同様に英語でも国や地方独自の単語や表現は存在します。

アメリカは新しい国ですから多くはありませんが、イギリスは数多く存在するようです。

・訛り(アクセント)

は標準語とは異なる「発音」。ここが日本語と英語で差が出るところだと思います。

日本語は基本一つの綴りに対しては一つの発音ですね。例えば「経済」は「けーざい」だったり「けーづぇい」かもしれませんが「かいざい」とは絶対読みません。別の意味不明な言葉になってしまう。

「え?英語もでしょ。さすがに」いえ、英語ではなり得ます。だから聞き取れないのです。・・・どこまで不利なんだ我々は・・・

・抑揚(イントネーション)

話すときの音声で、調子を上げたり下げたりすること。日本語の場合で「なんかアクセント違うね?」「訛ってるね」といえば、それは「イントネーションが違う」という意味あいが大きいのだと思います。

4)英語の訛り方の特徴

ということで、日本語の訛りと英語の訛りではすこし事情が異なることがお分かりいただけたかと。

そして「日本人にとって訛りを聞き取るのはさらに難しいのかよー」と。

ですがネイティブ含め、英語をちゃんと聞き取れる人にとっては難しい話ではない。難しいの意味すら理解できない可能性が。

どういうことか?ということで質問します。

・「日本語で母音と子音を数えたら、どちらが多いでしょうか?」

・「では英語で母音と子音を数えたら、どちらが多いでしょうか?」

お分かりのように

・日本語は「母音」が多い。

・英語は「子音」が多い。

です。とても大事な事実です。私の妄想ではないです。

この事実から考えられることは、日本語は「少数派の子音」が変化しても全体の言語理解に影響が少ないのでは?

例えば、「さ行(子音)」がうまく言えなくてもなんとかなる。母音で補える。ところが、「音素的に多数派である母音、特に二重母音(あい、あう、えい、おい、あう、おえ・・)」が変化してしまうと全く違う意味になってしまう。

先に挙げた「かいざい(経済)」のように。「かいざい」って何だよ?ってなる。

英語はここでも日本語に対極します。つまり反対です。英語は「主体音素ではない母音」が変化しも影響は少ないため、二重母音が変化してもなんとかなる。today を「トゥダイ」と発音しても何とかなる。

ところが「主体音素である子音」が変化してしまうと違う単語になってしまう。think を「フィンク(fink)」と発音すると「は?」と言われる。

結局脳の機能として日本人は

・母音の変化に対しては敏感

・子音の変化に対しては逆に鈍感(寛容)

反対に英語話者は

・子音の変化に対しては敏感

・母音の変化に対しては逆に鈍感(寛容)

なのではないでしょうか。言語を構成する音素に関しても、日本語と英語では相反する性質を持っていて互換性がないのです。語順だけではないのです。

ここでも「WEST vs FAR EAST」ですね。

5)アメリカ国内の訛り

アメリカの白人の話す英語の訛り(母音変化)は地域差は大きくないと思います。新しい国ということなのでしょう。

二重母音の変化なども南部訛りで少し聞けますがその他の地域ではあまりないと思います。

また社会階級の違いによる発音の違いは少しあると感じますが、どちらかといえば、ある一部の人たちが人前でも身内でも、同じ発音(タメ口発音)しかしない(できない?)というイメージですね。

アメリカ英語はどちらかといえば、母音省略(母音変化ではなく)や子音のリンキングなど、上記「発音」の多彩さに起因する聞き取りの問題が出てくる印象です。

まあ英語特有というわけではなく、早口になればみなそうといえばそうですが。

・一つの文章を一つの長い単語のごとく発音する感じ

・抑揚を殺して一本調子でしゃべる感じ

・ボケうあ冗談を言おうとすると曖昧で早口になる感じ

・母音や R 音にやたらアクセントを置く感じ

6)イギリスの多彩な訛り

YouTube見ていてもブリティッシアクセントいじりは英語ネイティブの間でも皆興味のある「鉄板ネタ」みたいですね。

イギリス英語を学ぶ難しさはこの「英語本場」の訛りの多彩さですね。階級によっても発音が異なるとされていますし。

BBCなどで使われているRP(received pronunciation:容認発音)と呼ばれる発音は「標準語」と認識はされていますが、話者は人口の数パーセント程度しかいないと言われています。

日本で「イギリス英語」と言えばTOEICでも共通テストでもこのPRなので、リズムにさえ慣れれば音的には大丈夫ですかね。

でも話者は現地では数%。しかも一般労働者となるとさらに少なくなるはず。そして残りというかほとんどのイギリスの人たちは、何かしらの訛りがあるというこになる。

しかも彼らは訛りを誇りに思っているので簡単には捨てまませんから、PRに統一の方向にも向かわない。であればとっくにそうなってますし。

RPではないイギリス発音を聞くには、ひと昔前であればドラマか映画。今なら圧倒的にYouTube。本当に笑える世界です。

何と言ってもイギリス地方訛りの難しさは子音まで変化すること。

先に述べましたが「英語のヒアリングができる」とは「子音中心に聞けるようになる」ということでもあり、その時は「母音の変化にはそこまで気をとられなくなる」ということ。結果として「訛りが聞き取れる」ということ。

イギリスの地方訛りはこれが通用しない。ロンドン下町などでは[th]が[f]に変化するのは有名ですね。think -> fink。だからネイティブですら聞き取れなくなる。

イギリス英語の入門編としては『ロスト』を挙げておきます。『ハリーポッター』もいいですね。セリフが少ないですが。

LOSTロストというクリフハンガードラマで世界各国の訛り英語を学ぶ

キャストごとに、RP、河口(Estuary)、エッセクス、スコティッシュ、マンチェスターなどの訛りが聞くことができます。

ちなみに『ロスト』ではアメリカ人がイギリス人役をやっていているのですが本場イギリス人曰く

「イギリス人の自分が聞くと、全体としてだいぶ上品で容赦した訛り。それからキャストの人間関係や生活圏とアクセントの相関性の調査演出が雑すぎで興ざめする。」

だそうです。まあ、そこはアメリカのドラマですから・・

7)オージー、キウイアクセント

オーストラリアの訛りはイギリスの訛りに近いと思いますが難しいですよね。単語も特有の意味があったりして。

ただ本家イギリスの多彩さと比較すればオーストラリアの訛りはどこに行っても同じように聞こえる気がしますが、北部のダーウィンまで行くと少し違く聞こえるでしょうか。

でも近年はアメリカの発音に寄ってきていると言われていて、豪ABCニュースなど時々流れるのを聞いているとそんな気もします。

一方のニュージーランドの英語はあまり聞く機会がないのですが、オージーに輪をかけて難しいです。抑揚も明らかに異なって聞こえます。

コロナでの見事な対応ということでしばしばニュースで拝見する女性の首相(Jacinda Ardern)が話しているのを時々CNNで見かけますが、国民に向けて丁寧に語っているにかかわらず、こっちは聞いていてどんどん話が見えなくなります。

オーストラリアもニュージーランドも人口数の関係で市場規模が小さいため、これらのアクセントが聞けるドラマや映画はとても限られると思います。

でも今はユーチューブがありますからね。多くの動画が検索できます。皆さんアクセントには誇りがあるので、行かれた際にはそれぞれの現地の発音で話すと喜ばれると思います。

8)英語を母国語としない国々

最後に英語以外を母国語とした国々の人たちの英語訛りについて。

ネイティブの訛りは母音の変化が基本形と言いました。非ネイティブの発音の特徴はズバリ「子音の変化(子音の代用)」だと思います。

思い当たりますね。[r]と[l]、[s]と[th]の区別がない国。[z]の音がない国。

自国にない音素は自国にある音素で置き換えて発音してしまう傾向があります。ここまで見て来たように英語は子音がメインの言語ですから、この子音が変化してしまうとネイティブにとっても難しい英語になります。

母音を間違えても「どこの訛り?」で済みますが子音を間違えると「えっ?」と言われます。

日本に限ればそもそも子音のみの発音がありませんね。[s]は[su]と、[t]は[to]/[tu]と母音込みで発音してしまう傾向にあり、この母音が邪魔をしてネイティブには通じません。

テレビで日本人がせっかく一生懸命英語を話しているのに、下に字幕が表示されているのはこれが原因です。

ちなみにアフリカの人たちの英語にも字幕つきますね、そういえば。あの人たちの発音もめっちゃムズイです。

(以上、2021年10月)